広告 このコンテンツには広告を含む場合があります。

40代 ICL失敗? 手術後 スマホが見えない 過矯正

「人生100年時代」とも言われる現代、40代を迎えると、少しずつ目の調整力—つまり老眼の兆し—が気になるようになります。

そんな中、ICL(眼内コンタクトレンズ)の導入は、早ければ早いほど、その恩恵を長く感じられる選択肢。

遠くも手元もクリアに見える理想の視界を、まだ生活スタイルが柔軟な今のうちに整えておくことで、仕事・趣味・子育て—ありとあらゆる日常を、もっと自由にもっと安心して楽しむことができるのです。

40代以降のICL手術は「遠くが見えても安心できない」理由

ICL(眼内コンタクトレンズ)は、強度近視や乱視の矯正に非常に優れた視力矯正手術です。

しかし、ICLにデメリットがあります。

- ハロー・グレア現象

- 老眼

ハロー・グレア現象は術前に説明されていて年齢関係なく発生す現象のため、理解した人だけ手術を決意してください。

- ハロー:高原の周囲に「輪っか(円形)」のような光のにじみが見える現象

- グレア:光がまぶしく拡散し、放射状の光のスジ(光条)が伸びて見える現象

ハロー・グレア現象は車のライトやスマホの光で輪っかが見えることがあります。対策は慣れしかありません。

40代以降のICLとレーシックの注意点は老眼。

ICLの説明で「老眼」について説明を受けます。

近眼の人は老眼の影響を感じにくいかもしれませんが、ICLを導入して一気に近くのものが見えなくなるリスクがあります。

ICL 手術後 スマホが見えなくなる

49歳の僕がICLの検査時には、視力検査に加えて老眼の検査も受けました。

ICL手術前は、夜間や文字の大きさに関係なく、眼鏡やコンタクトを装着していればスマホの文字は問題なく見えていました。

術前、老眼の検査

老眼のテストでは、手元にある小さな「C」の字の向きを読み取る方式で、老眼の進行具合をチェックしました。

そのときは、スマホ程度の文字サイズも問題なく読めていました。

老眼の検査で失敗したと感じているのは、実際に導入予定のレンズの度数でスマホや本の見え方を確認しなかったことです。

そのため、ICL装着後の具体的な見え方をチェックする大切なタイミングを逃してしまいました。

ICLやレーシックを受ける方は、実際に矯正予定のレンズを使って、遠くの見え方だけでなく、スマホや本など近くの見え方も必ず確認することをおすすめします。

先生や検査員の意見にすべてを任せきってしまったことが、失敗の原因だったと感じています。

手術後、タブレットが見えない

測定したデータをもとにレンズを発注し、いよいよ手術当日を迎えました。

不安を感じながらも、あとは先生にお任せするだけ。クリニックに到着後、事前検査を受け、そのまま手術へと進みました。

手術時間はおよそ10分ほどで、痛みはほとんど感じませんでした。

ただし手術直後は、散瞳薬(瞳孔を開く目薬)と麻酔の影響で、遠くも近くもぼんやりとしか見えない状態が続きました。

ICLの適性検査の際にも散瞳薬を使用しましたが、そのときよりも手術後の見え方には強い違和感を感じました。

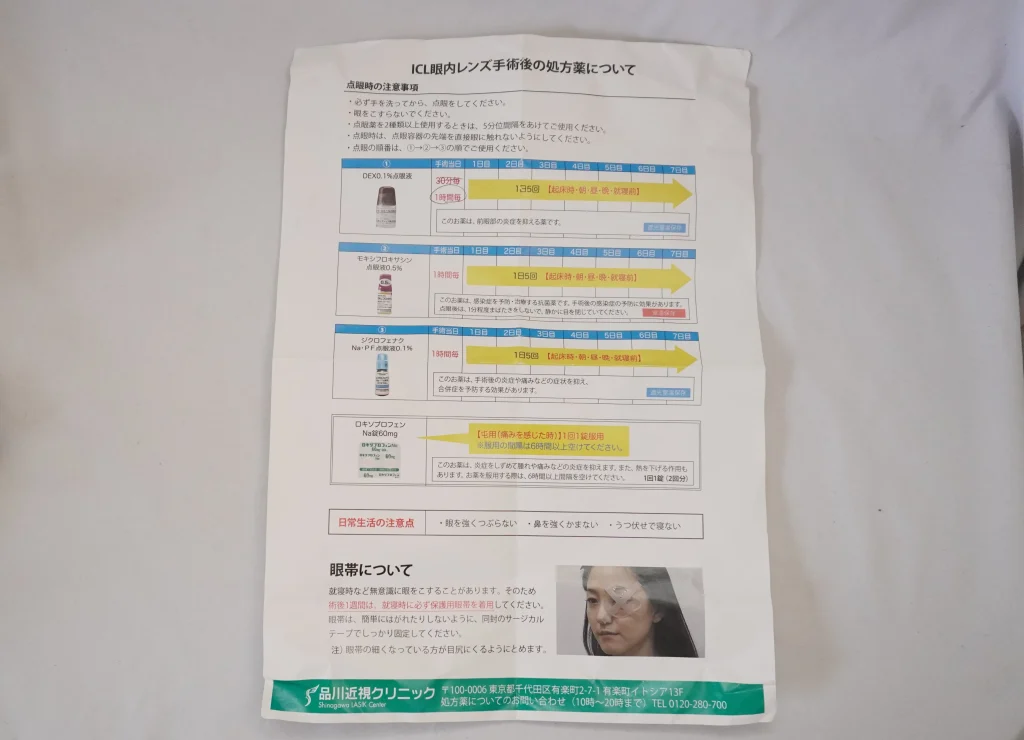

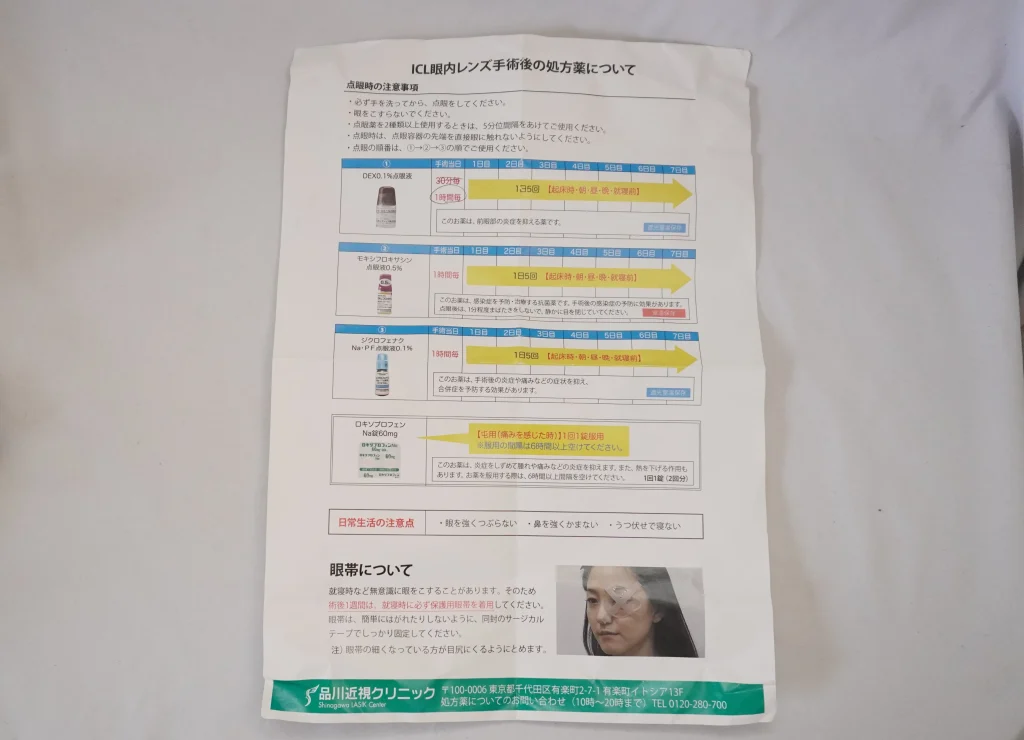

術後に看護師が「術後の過ごし方」で下記の用紙を元に説明してくれました、全ての文字が全く見えませんでした。

クリニックを後にして駅に向かいましたが、駅の路線図もぼやけて読めず、ホテルに到着してもチェックイン用のタブレットの文字も全く見えませんでした

ネットで「ICL 術後」を調べると、翌日になると視界良好になるとの口コミがあったので手術日は就寝。

手術日 翌日になっても手元がボヤける

手術の翌朝、起きてみると前日よりも手元は見えやすくなっていましたが、スマホの文字を読むにはまだストレスを感じるレベルでした。

違和感と不信感を抱えたまま、翌日の検診に向かう前に、100円ショップで+1.0の老眼鏡を購入しました。

老眼鏡をかけると見える…

老眼の症状です。

翌日検診に行って視力検査、1.5は見えるけど近くが全く見えない…

診察で先生に近くが全く見えない旨伝えると「術後だし老眼の症状が出ているのかもね。」との診断。

老眼のことは理解した上でICLの手術をしたので、ある程度は理解していたが生活に支障が出るほどのぼやけ具合。

スマホやパソコンなど近くのものを見る機会が多い私にとって、遠くの視力だけが良くなった結果「むしろ生活が不便」になりました。

術後、1週間検診 で明らかにピントがずれている

術後1週間検診で「スマホ、本が見えない。」ことを主張。

先生は「老眼」の言葉で済ませようとしています。

術前はコンタクトと眼鏡で問題なくスマホや本の文字が見えたこと、生活に支障が出ていることを伝えると「上長と相談する」とのことで再検査でレンズ交換の運びなりました。

同意書には「度数の変更には通常料金が発生する」と記載されていましたが、今回は無償交換の運びになりました。

レンズが無償で交換されたということは、クリニック側に何らかの不備があったと考えることもできます。

「こんなはずじゃなかった」を予防、検査時にスマホの見え方も確認を!

40代以上のICL手術を受けたは、「遠くは見えるけど、スマホが読めない」「手術前より生活が不便になった」と後悔する人は少なくありません。

手術前には、視力の回復だけでなく、「自分にとって快適な見え方は何か」を整理しておく必要があります。

本やスマホを実際に読んで確かめるべき理由

ICLの検査では、通常、視力表を使って「遠くの視力」ばかりが強調されがちです。

しかし、現実の生活ではスマホやパソコン、本など30〜50cmほどの距離で目を使う場面が非常に多いのが実情です。

遠くの視力が1.5まで出ていても、近くのピントが合わなければ、日常生活に大きな支障をきたします。

検査の際には、実際にスマホや本の小さな文字を見て、どのくらい読めるかを体感しておくことで、「術後の見え方」と「自分の生活スタイル」のギャップを減らすことができます。

老眼検査は、クリニックの資料より「日常使うもの」で確認しよう

今のコンタクトやメガネでの見え方を医師に伝える

手術前には、現在使用しているコンタクトやメガネでの見え方について伝えることが重要です。

- 近くは見えるけど、遠くは少しぼやける

- 遠くははっきり見えるけど、スマホがやや見づらい

自分の中で「ちょうどいい見え方」のバランスがある場合は、それをしっかり共有しましょう。

とくに「今の見え方に満足している」と感じている人は、それをICL手術後にも再現したいという希望を医師に伝えることで、不要な過矯正やギャップを防ぐことができます。

ICL手術は生活の質を向上させるための選択肢ですが、それには「どんな見え方が快適か」を医師とすり合わせるプロセスが欠かせません。

ICLの補償制度と「レンズ交換」について

ICL手術は、視力を劇的に回復させることができる一方で、「思ったような見え方と違う」「近くが見えない」といったギャップが生じることもあります。

そうした場合に備えて、クリニックによっては一定の条件のもとでレンズ交換の補償制度を設けているところもあります。

ICL手術後に見え方が合わない場合の対処法

ICL手術後に「遠くは見えるけどスマホが読みにくい」「目の疲れが強くなった」などの違和感を覚える人もいます。

クリニックでは、一定期間内であればレンズの無償交換が可能な補償制度を用意している場合があります。

ただし、これはすべてのケースで適用されるわけではなく、「見え方が生活に支障をきたしているかどうか」が重要な判断基準となります。

たとえば、日常生活において仕事や運転、読書などが著しく困難な場合は、医師の判断により「医学的必要性がある」とされ、交換が検討される可能性があります。

補償制度があったとしても、どのような場合にレンズ交換が適用されるかをあらかじめ確認しておくことが非常に重要です。

補償の範囲と「自己都合」扱いになるケースに注意

| クリニック | 保証期間内レンズ交換 |

|---|---|

| 品川近視クリニック | 同じ度数での交換に対応 |

| アイクリニック東京 | 1回無料 |

| 新宿近視クリニック | 1回無料 |

| 先進会 | 1回無料 |

たとえば、「遠くはよく見えるけどスマホの文字が見づらい」といったケースでは、医師側から「老眼によるものであって、手術自体に問題はない」として、自己都合と判断されることもあります。

このように「手術が成功している=補償対象外」とされることがあるため、手術前に「どのような症状が出た場合に交換対応になるのか」を具体的に質問しておくべきです。

また、補償が適用されない場合でも、有料でのレンズ交換が可能なこともありますが、その費用は数十万円単位になることもあるため、慎重な判断が必要です。

「もう少し近くをはっきり見えるようにしたい」といった理由では、無料でのレンズ交換の対象外と判断される可能性が高いです。

老眼鏡が必要になるのはどんな時?

ICL手術で遠くがよく見えるようになっても、年齢とともに近くのものが見えづらくなる「老眼」は避けられません。

ここでは、どんなタイミングで老眼鏡が必要になるのか、実際のケースやICLとの関係を踏まえて解説します。

実際に老眼鏡を使っている人のケース

ICL手術後、「スマホの文字が見えにくい」「読書をするときにピントが合わない」「パソコンの作業が長時間続かない」といった悩みが生じる方は少なくありません。

特に40代後半からは、こうした“近くの見えづらさ”に気づき始める人が増えています。

実際、多くの方が+1.0D〜+1.5D程度の老眼鏡を使って対処しており、「ICLで遠くはクリアに見えるけれど、手元だけは補助が必要」と感じているケースが多く見られます。

「ICLをしても老眼は防げない」事実を理解する

ICLは水晶体をそのまま残す手術であり、加齢による水晶体のピント調節機能の低下(=老眼)は自然の流れとして進行します。

これはレーシックやICLに関わらず共通の現象です。

そのため、40代〜50代でICLを検討・受けた方は、「遠くが見えるようになって満足!」の次に、「手元の見え方とどう付き合っていくか」も考えておくことが重要です。

ICL手術の前に近くの見やすさを残したい場合は、度数を少し弱めに設定するなど、医師と相談しながら進めるのが良いでしょう。

手術前のクリニックの言い分

今回、僕の場合は過矯正のため必要以上に矯正されていたと考えれます。

一応、クリニック側と僕との記録についてご紹介します。

検査員からは「老眼の初期症状が出ているので、+1.0の老眼鏡が必要になるかもしれません」と言われました。

先生からも「+1.0の老眼鏡が必要になる可能性がある」と説明を受けましたが、

私は「コンタクトを装着した状態でパソコンやスマホが見えれば問題ありません」と了承しました。

術後、手元のスマホやタブレットが見えない状態。

視力検査では1.5まで見えるようになっていましたが、手術当日よりはスマホが見えるものの、文字を読むことはできませんでした。

診察では「術後で老眼の影響もあるから、+1.0の老眼鏡を使えば見えるようになるよ」と言われ、そのまま帰宅しました。

帰宅してパソコンを見ると見づらいため、+1.5Dの老眼鏡を購入。

視力は1.2と1.0まで回復していましたが、近くのものが見えにくいことを検査員に伝えると、老眼の検査が行われました。

その後の診察では、術前にはコンタクトや眼鏡を使えば問題なく見えていた「スマホや本」が、現在は老眼鏡なしでは見えないことを医師に伝えました。

先生に対して、「+1.0の老眼鏡が必要になるとは聞いていましたが、実際には+1.5Dでも見えづらい」と伝えたところ、「それは誤差の範囲です」と返答されました。

そこで私は、「もし誤差があるのなら、あらかじめ説明しておいてほしかったこと」と、「現在、日常生活に支障が出ていること」をしっかりと伝えました。

ICL 経験者から 40代以降にICLはオススメできる?

40代を過ぎても、ICL手術は視力矯正の選択肢として十分に有効です。

特に40代前半でICLを検討している方は、早い段階で手術を受けることで、その恩恵をより長く享受できるというメリットがあります。

レーシックと異なり、角膜を削らないICLは、必要に応じてレンズの交換や取り出しも可能なため、将来的な柔軟性が高い点も魅力です。

40代からICLを検討する際は、老眼の進行を意識した度数調整が重要です。遠くと近く、どちらもバランスよく見えるように配慮することで、より快適な見え方が実現できます。

ただし、加齢による「老眼」の影響が出始める年齢でもあるため、自分のライフスタイルや見え方のニーズに合わせて慎重に検討する必要があります。

【まとめ】40代ICLは「見え方の優先順位」がカギ

40代でICL手術を検討する場合、最大のポイントは「どんな見え方を優先したいか」を明確にすることです。

たとえば「遠くをしっかり見たい」「裸眼で運転やスポーツを楽しみたい」という方には、ICLは非常に魅力的な選択肢です。

一方で、「手元作業が多い」「スマホや読書を快適にしたい」といったニーズが強い場合は、老眼の影響を考慮した度数設定や術後のサポート(老眼鏡など)も視野に入れる必要があります。

また、将来的に白内障手術が必要になる可能性もあるため、レンズの取り出しや再手術が可能なICLの柔軟性は大きなメリットといえます。

ICLは単なる視力矯正ではなく、「どんなライフスタイルを送りたいか」を支える選択でもあります。見え方の優先順位を整理し、医師としっかり相談したうえで、自分にとって最適な視界を選びましょう。